バイクを買ったら何かと欲しくなるのが電気機器ですよね。

GB350にはライトの中に1本アクセサリー用オプション電源(7.5A)が用意されています。

これは純正のUSBや補助灯など用に用意されていて、オプションを使っていないと空いていますのでそのままACC連動電源として使えます。

これだけだとちょっと足りないという場合は別途電源の確保が必要です。

最近はETCやUSB電源は必須でしょうし、ドラレコやグリップヒータや電熱の防寒着など電源が必要なものが結構あります。

おすすめの電源の確保は下記。

オプション端子からのタコ足じゃダメなの?

ぶっちゃけると、タコ足でもいいです。

ただ、いくつもの機器をつなぐのであれば、機器ごとに別途ヒューズを入れるようにしないと、1機器に何か問題が起きた場合に他の機器に影響が出たり問題が大きくなりますので、オプション端子と製品の間に適正な容量のヒューズを入れるようにしましょう。

当然ですが、合計で7.5Aを超えてはいけません。

で、意外とライセンスランプの電源コードや、ブレーキスイッチの電源コードにエレクトロタップで傷を付けてACCや電源を確保するタイプの製品もあるのですが、エレクトロタップはおすすめしません。

エレクトロタップは、電源コードを中の銅線が切れない程度に金属端子で無理やり挟み込んで、コードの被膜を破いて接点を作って通電させるものだよ。

こんなの

使い方も出てるから見てみてね

以前メンテナンス中にコードを引っ掛けたところ、エレクトロタップの所の被膜がズレて中の銅線がむき出しになった事があります。

マイナスの線がむき出しになってもいいですが、プラスの線の場合は危険がいっぱいです。

この様に何かの拍子、例えば事故時にコードが引っ張られフレームにあたってショートしたとすると機器は壊れます。

運が悪いとバイクのコンピュータが壊れるかもしれません。

それどころか、ガソリンが漏れていたとすると、ショートした火花で引火します。

複数の機器の電源が必要な場合はバッテリーから直接取る

複数の機器を使う場合は、バッテリーから直接電源を取ったほうが、電源回路がバイクのメイン回路とは別になるので安心で安定した電源を確保できます。

ただバッテリーから直接電源を取るとキーをOFFにしても通電していて、バッテリーが上がったり、いたずらされたりと問題です。

やはりキーをONにすると電源が供給されるようにしておかないと何かと危険があります。

なので通常はリレーを使ってACCのONの通電を検知するとバッテリーからの回路をつなぎ、OFFになると回路を遮断する仕組みの回路を利用します。

(リレーを使っていてもONの通電を検知するのにエレクトロタップを使ってる製品は結構あります。)

バッテリーにいくつもの線をつなぐのはスマートではない

いくつもの機器用の電線をそれぞれ個別に設置するとすると、配線だらけで邪魔になりますし煩雑です。

どうすればスマートになるかというと、ACC検知の場所は一箇所あれば十分ですし、バッテリーからの配線も+-それぞれ1本ずつで良いです。

GB350専用のACC電源取り出しカプラ

世の中便利なのもを作ってくれますね。

キタコさんからGB350専用の電源取り出し用のカプラ付きのハーネスが発売されています。

コレですが、値段は多少しますが、バイクのハーネス傷つけずにカプラの間に噛ますだけで簡単にACC検知用の電源を確保できます。

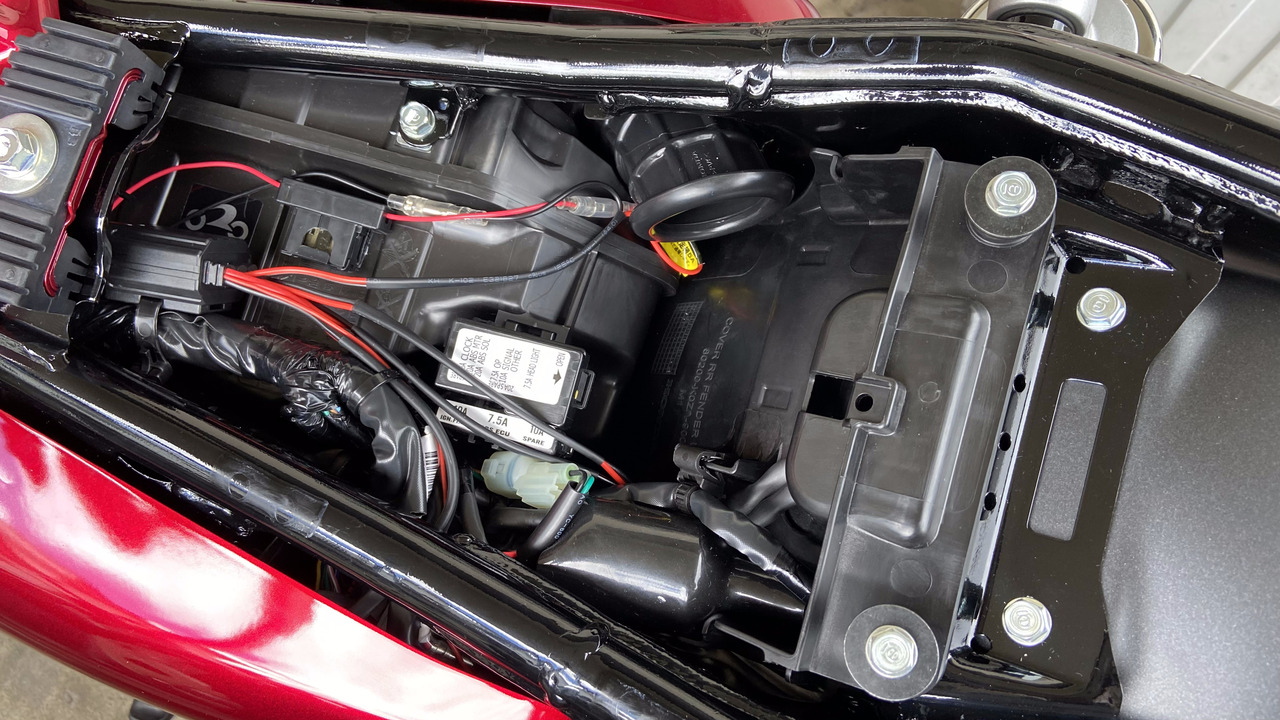

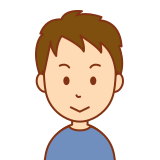

取り付け場所はシートの下のヒューズボックスの近くです。

保護ビニールの中にあります。

オリジナルのコネクタを抜いて、間に入れてあげるだけで良いです。

いわいるポン付けです。

まずコレを付けてACCを確保できました。

これの黒線は使わなくても良いです。

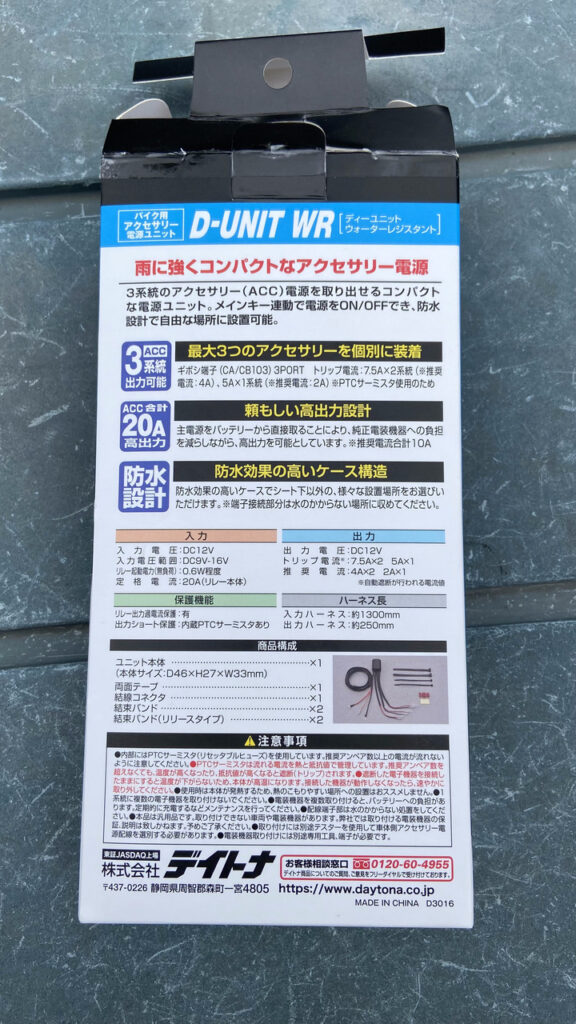

バイク用アクセサリー電源ユニット

次は電源の確保です。

リレーと配線を買って自作も出来ますが、すでに配線等を持っていればいいのですが、持っていない人がほとんどでしょう。

なので揃えると既成品を買ってしまった方が安いですし安心です。

しかも私が付けたこのデイトナのD-UNITは防水です。

実は配線もリレーも手持ちがあるのですが、こちらを購入して取り付けました。

しかも以前からある定番の人気製品よりもコンパクトで、防水なのでタイヤの近くで水がかかりそうなところでも取り付けられます。

しかも、事前に前のACC電源取り出しカプラが取り付けてあれば、こちらもポン付けです。

簡単ポン付けで安定して独立した3系統の電源を確保できます。

3系統の電源はそれぞれ5Aが1本と7.5Aが2本よ。

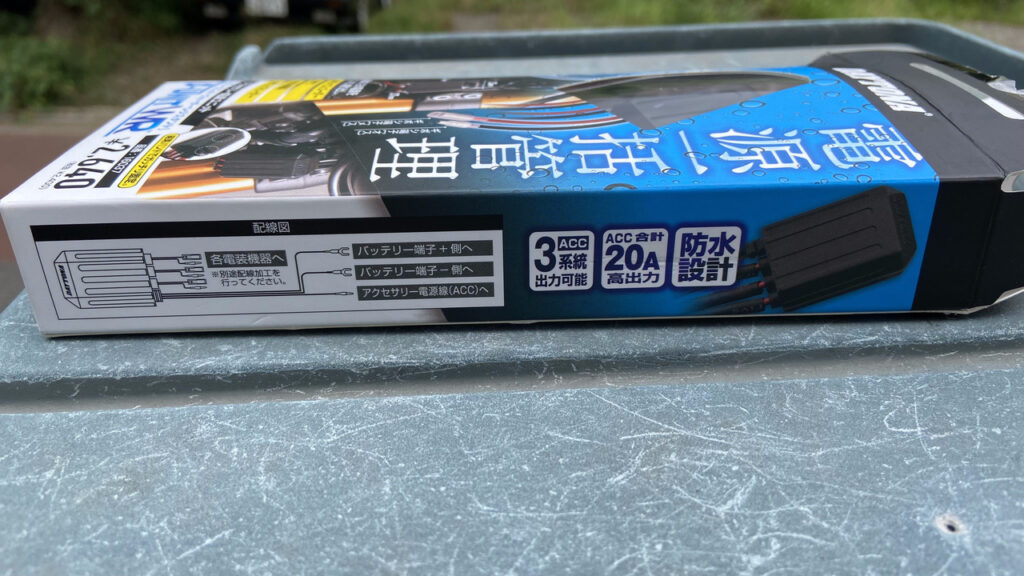

ポン付けの方法はD-UNITのACC用の赤い細い線を、先のACC電源取り出しカプラの赤線に接続。

太い赤線をバッテリーのプラス(赤)に、黒線をバッテリーのマイナス(黒)に接続。

あとは取り回しを考えて余った配線をまとめてあげるだけです。

私の場合は納車前にバイク屋さんに渡してETCの取り付けと一緒に付けてもらいました。

D-UNITの本体はメインハーネスに付けてくれています。

ここはインテークの通気孔なので右のサイドカバーに移動させようとしましたが、せっかく付けてもらったので何か不都合があるまでそのまま使いたいと思います。

これで3系統の電源が安心安定で取り出せました。

さらにライトの中のオプションが1本あるので、電源には困らないでしょう。

旧タイプの非防水はヒューズ

旧タイプのD-UNITは防水タイプと違い、4系統の電源が取れます。

あと違うところといえば、こちらはヒューズが付いている点です。

防水タイプはサーミスタと言って、最近の精密機器などヒューズがない機器に使われているヒューズの代わりをするチップで異常を検知します。

要は異常があると熱を持つので、一定の温度を超えると自動的に電源を遮断してヒューズの様な動きをするものです。

ヒューズは一旦切れると交換しないとダメなので異常があった場合に安心なのですが、サーミスタの場合は温度で管理されているので、温度が上がって遮断されていても温度が下がるとまた通電してしまいます。

そんな事から防水タイプはあまり熱がこもる場所には向いていません。

なので防水タイプを使っていて機器が一時的に異常で動かなくなったら、その機器のD-UNITからの電源コードを抜いてあげる必要があります。

電源を利用するには

取り付けたD-UNITの電源を利用するには、取り付ける機器の電源コードの先端をキボシに加工する必要があります。

なのでこんな電工ペンチのセットはあった方が良いでしょう。

機器によっては先端が違う形状になっていたりします。

たいていはプラスとマイナスの線があるので、先端をキボシにするだけで使えると思います。

ただ、親切にプラスマイナスをバッテリーに繋いで、ACCの線を用意されている場合もあります。

その場合は大抵の場合ACCの線とプラスの赤線をまとめて1つのオスのキボシにして、D-UNITの赤線に繋いでやると動くと思います。

それでは快適なGB350で電源ライフを!